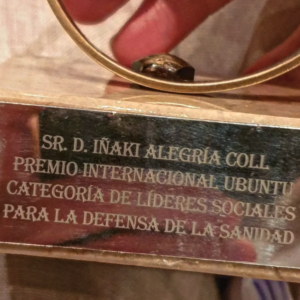

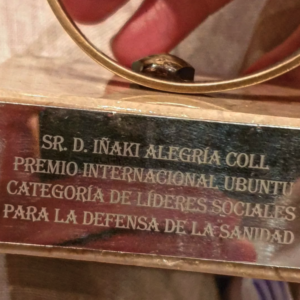

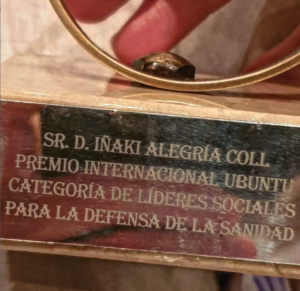

Carta de Iñaki Alegria

Un Camino de Vida Reflexiones y Gratitud desde el Corazón de Gambo

Queridos amigos y amigas,

Hoy no escribo solo con palabras, sino con el corazón abierto, dejando que cada latido se transforme en letra. Esta no es una carta más; es un suspiro hecho papel, un abrazo a la distancia para agradecerles, para compartir lo que ha marcado mi vida y, quizás, tocar un pedacito de la suya.

Nací en un mundo que me lo dio todo sin pedirlo: el calor de un hogar, el amor incondicional de una familia, la seguridad de saber que el mañana estaba asegurado. Pero pronto entendí que la vida no se mide por lo que recibes, sino por lo que eres capaz de entregar. Así empezó mi viaje hacia lo que soy hoy.

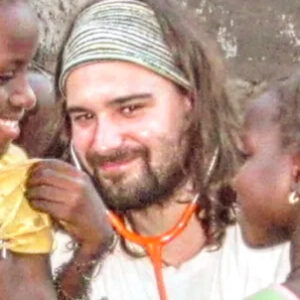

Cuando llegué a Gambo, creí que iba a dar… y me encontré recibiendo. Recibiendo lecciones de vida, de coraje, de amor puro en su forma más cruda. Gambo no es solo un lugar; es un espejo que me mostró quién soy, un latido que ahora resuena en cada rincón de mi ser. Allí, la vida y la muerte bailan juntas, y cada niño que sostuve entre mis brazos me enseñó más sobre la fuerza y la fragilidad humanas que cualquier libro.

Recuerdo a Ruziya, que me miró a los ojos y me preguntó: "¿Comeré hoy?". Su pregunta se quedó tatuada en mi alma. O a Abdulakim, luchando por respirar, enseñándome que la esperanza es más fuerte que cualquier enfermedad. Y Bilisuma, la niña que iluminaba sus sueños con la tenue luz de una vela, recordándome que los verdaderos héroes no llevan capa.

He visto el dolor de madres que perdieron a sus hijos por razones que nunca deberían haber existido. Pero también he visto sonrisas que nacen después de la tormenta, abrazos que curan más que cualquier medicina, y ojos llenos de gratitud que me han enseñado el verdadero significado de la vida.

No vine a Etiopía para ser un héroe. Vine para escuchar, para aprender, para amar. Fundé Alegría Sin Fronteras porque entendí que no se trata solo de salvar vidas, sino de enseñar a salvarlas, de construir un futuro donde la esperanza no sea un lujo, sino un derecho.

Hoy, al mirar atrás, no cuento los días ni los logros. Cuento los rostros, los nombres, los momentos que me hicieron sentir vivo. Mi corazón ya no es solo mío; late en cada niño que abrió los ojos tras vencer una fiebre, en cada madre que sonrió al ver a su hijo recuperarse, en cada profesional de la salud que sigue luchando con la misma pasión con la que empecé este camino.

Gracias, Gambo, por darme tanto. Gracias a ustedes, los que han creído, los que han apoyado, los que han caminado a mi lado aunque estén a kilómetros de distancia. Gracias por recordarme que, aunque el mundo a veces duela, el amor siempre encuentra la forma de florecer.

Con el alma en las manos y el corazón en cada palabra,

Iñaki Alegría